今年剛進入8月,僅3天內,我國多地接連發生3起危化品事故,事故發生地涉及遼寧省盤錦市、浙江省紹興市和湖北省仙桃市。

近日,記者在應急管理部官網的警示信息欄目中,看到公布的“歷史上八月發生的危險化學品事故”中提到我國發生的25起和國際上發生的多起危險化學品事故。這些事故對危化品生產、使用、儲存等企業在高溫條件下的安全生產工作有一定的警示意義。

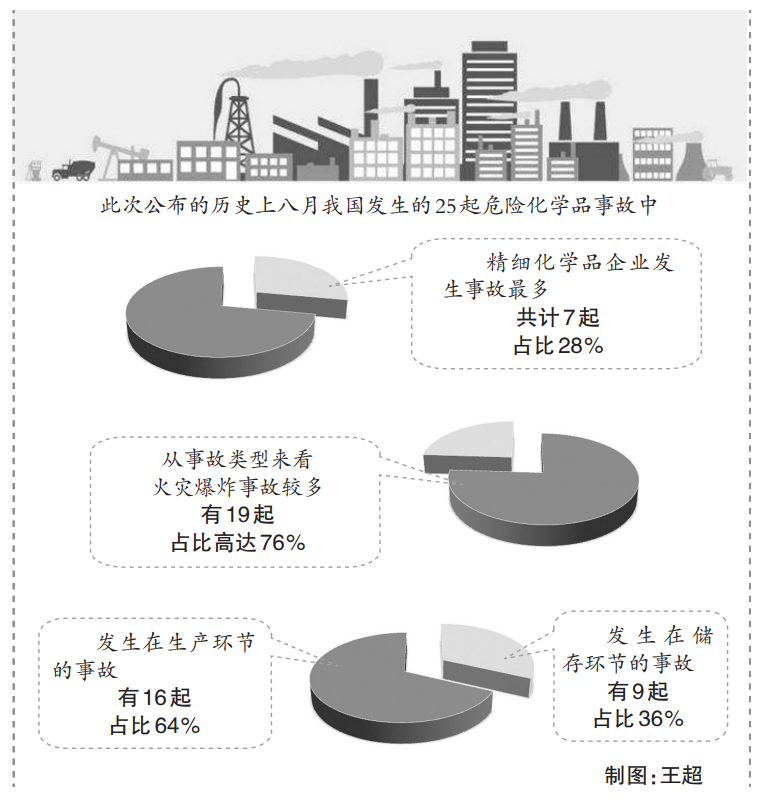

此次公布的歷史上八月我國發生的25起危險化學品事故中,精細化學品企業發生事故最多,共計7起,占比28%,分別是2006年山東武城康達化工有限公司“8·4”中毒窒息事故、2013年浙江寧波江寧化工有限公司“8·7”中毒窒息事故、2006年天津宜坤精細化工公司“8·7”爆炸事故、2009年豐原(宿州)生物化工有限責任公司“8·10”中毒死亡事故、1985年山東招遠化工廠“8·14”爆炸事故、1981年遼寧省沈陽化工廠“8·24”爆炸事故、2015年山東東營濱源化學有限公司“8·31”爆炸事故等,其中的3起事故涉及中毒,4起事故涉及爆炸。

從事故類型來看,火災爆炸事故有19起,占比高達76%。從事故發生環節來看,發生在生產環節的16起,占比64%;發生在儲存環節的9起,占比36%。由此可見,生產環節事故所占比重最大,仍然是危險化學品事故防范的突出重點。

從事故原因來看,“三違”是導致事故發生的主要原因。例如,造成13人死亡的2015年山東東營濱源化學有限公司“8·31”爆炸事故,事故發生前,該企業先后兩次組織投料試車,均因為硝化機溫度波動大、運行不穩定而被迫停止。事故發生當天,車間負責人在出現同樣問題停止試車后,違章指揮操作人員向地面排放硝化再分離器內含有混二硝基苯的物料,導致起火并引發爆炸。又如2002年發生的蘭州石化公司“8·27”

硫化氫中毒事故,烷基化車間作業人員違規操作,將廢酸沉降槽中的部分酸性廢油排入含硫污水系統。排放的高濃度廢酸與含硫污水中的硫化物反應產生的硫化氫氣體擴散到公路上,造成5人死亡、45人不同程度中毒。由此可見,在日常安全管理中,企業應進一步加大對違法違規生產行為和違章指揮行為的處罰力度,加強職工安全培訓,防患于未然。

發生在儲存環節的9起事故中,有2起與禁配物質混存混放有關。

如1993年的深圳市清水河危險化學品倉庫“8·5”特大爆炸火災事故,大量氧化劑高錳酸鉀、過硫酸銨、硝酸銨、硝酸鉀等與強還原劑硫化堿、可燃物樟腦精等混存在倉庫內,氧化劑與還原劑接觸發生反應放熱,引起燃燒爆炸。又如天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故,事故爆炸范圍擴大與該企業超量儲存及將不同類別的危險貨物混存密切相關。