自青島“11.22”、天津“8.12”事故之后,國家對安全生產工作提出了更高要求。2016年1月習近平總書記在中央政治局集體學習對安全生產工作做出指示:必須堅決遏制重特大事故頻發勢頭,對易發重特大事故的行業領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制,推動安全生產關口前移,加強應急救援工作,最大限度減少人員傷亡和財產損失。2016年12月,中共中央、國務院發布《關于推進安全生產領域改革發展的意見》(以下簡稱《意見》)明確提出:構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制,嚴防風險演變、隱患升級導致生產安全事故發生。為落實習近平指示精神和黨中央、國務院《意見》,國務院安委辦、原國家安全生產監管總局、應急管理部先后下發了《標本兼治遏制重特大事故工作指南》、《遏制危險化學品和煙花爆竹重特大事故工作意見》、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的意見》、《危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南(試行)》和《關于全面實施危險化學品企業安全風險研判與承諾公告制度的通知》等一系列文件。

為做好風險分級管控和隱患排查治理雙重機制建設,筆者從認知危險、風險與事故的關系,提出雙重機制流程,為開展相關工作理清思路,以供商榷。

一、概念引領

1.能量是物質時空分布可能變化程度的度量,用來表征物理系統做功的本領,具有對環境產生危害的客觀屬性。能量以多種不同的形式存在,分為機械能、化學能、熱能、電能、動能、勢能、聲能、輻射能、核能、光能、潮汐能等,各種場也具有能量。這些不同形式的能量之間可以通過物理效應或化學反應而相互轉化。

2.危險是指某一物質潛在的能量狀態,具有可能造成人員傷害、財產損失、環境破壞的固有屬性。有能量才會存在危險,危險可能導致危害,能量大小決定危害程度。

3.危險源是可能導致人員傷亡、健康損害、財產損失、環境破壞的根源、狀態或行為,或其組合。(《職業健康安全管理體系要求GB/T 28001-2011》)。

根據能量意外釋放理論,把系統中存在的、可能發生意外釋放的能量稱作危險源。危險源的危險性主要體現在事故后果的嚴重程度上,可從能量的種類和危險物質的危險性質、能量或危險物質的量、能量或危險物質意外釋放的強度、意外釋放的能量或危險物質的影響范圍等四方面反映危險源危險性的大小。

4.風險是指能量異常轉移,其危險源引發事故造成危害的可能性或大小。

5.風險點是指對危險區域風險管控環節的劃分,可以是場所、裝置、設施、作業活動的某一個節點。

6.風險管控是指降低風險,即消除隱患的過程。

7.隱患是造成約束或限制能量措施失效,導致事故風險增加的各種不安全因素(如人、機、料、法、環等)。它是系統從安全狀態向事故狀態轉化的必要條件,是系統能量意外釋放,造成系統事故的觸發原因。

8.事故是能量異常釋放導致的危害后果,物質本身具有的危險特性決定了事故發生的類別,其能量大小決定危害的程度。

二、邏輯關系

能量決定危險,危險引發隱患,隱患提升風險,風險易發事故。

隱患是增加風險的因素。

隱患排查治理就是要消除隱患,進而降低風險,使風險處于可接受。

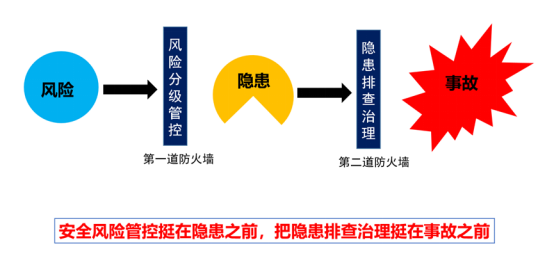

雙重機制工作流程:

從風險可接受的正常生產狀態→風險管控(風險評估、風險分析)+進行隱患排查→開展隱患影響風險分析→強化重大風險管控→隱患治理→降低風險恢復到風險可接受的正常生產狀態→風險研判、公告、承諾。

三、危險、風險與事故的關系

因為有能量,才有危險,才衍生出危險化學品、兩重點一重大、危化品生產企業、危險化學品監管司,才有《化學品生產單位特殊作業安全規范》(GB30871)。

1.以丙烯球罐為例分析危險、風險與事故關系

丙烯=能量

泄露(能量異常轉移)→事故(爆炸、著火對環境和人員造成危害)

杜絕事故的關鍵在于杜絕泄露、杜絕超壓

避免泄露、控制超壓=風險控制

風險控制→本質安全、安全措施、精心操作

本質安全缺陷、安全措施失效、不精心操作=隱患

隱患→風險提高→不可接受→隱患治理

消除隱患→降低風險(可接受)

管風險=管安全

2.事故、危險、風險關系公式

可以用公式A=H(E)*R(C,I,B)表述事故、危險、風險的關系。

—A為事故(Accident)。

—H為危險(Hazard),是導致事故發生的前提。E為能量(Energy)安全水平,是決定危險的條件;能量的大小決定了事故后果的嚴重程度和難易。

—R為風險(Risk)。C--控制(Control)安全水平,I--信息(Information)安全水平,B--行為(Behavior)安全水平。其中C、I、B都是R的影響因子, 反映事故預防及應對水平,決定了事故發生的可能性(概率)及嚴重程度,其問題稱之為隱患。

能量四安全:能量安全、控制安全、信息安全、行為安全。

如果能量為零,危險不存在,事故就不會發生;

如果能量存在,危險就存在,就必須降低風險,從控制安全、信息安全、行為安全上消除隱患,降低風險,使風險降低到可接受,預防事故,實現安全生產。

能量是一種狀態,危險是一種特性,風險是一個過程,隱患是一個要素,事故是一種結果。

有了能量才有危險,有了危險才有風險管控,有了風險管控才能發現隱患,消除隱患才能避免事故。

四、風險分級管控

政府按照《危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷分級指南(試行)》(應急〔2018〕19號,簡稱《指南》)對企業進行固有安全風險分級監管。

企業按照《應急管理部關于全面實施危險化學品企業安全風險研判與承諾公告制度的通知》(應急〔2018〕74號,簡稱《公告》)向社會進行動態安全風險公告承諾。

(一)《指南》以固有危險為基礎,以隱患治理、風險削減為手段,進行定性分析、定量判定,政府對企業安全風險分級實施監管,其中:

1.固有危險包括:重大危險源、物質危險性、危險化工工藝種類、火災爆炸危險性;從能量安全出發,決定危害程度,對甲乙類危險物質、重大危險源、危險工藝及爆炸品、光氣直接負值量判。

2.風險削減包括:周邊環境、設計與評估,從控制安全出發,以《個人可接受風險標準和社會可接受風險》(原安監總局2014年13號公告)強化安全距離風險削減和本質安全設計和評估。

3.隱患治理包括:從設備、自控與安全設施、人員資質、管理制度,從控制安全、信息安全、行為安全出發,強化隱患治理,削減風險。

(二)《公告》以“疑險從有、疑險必研,有險要判、有險必控”為原則,建立覆蓋企業全員、全過程的安全風險研判工作流程;通過每日班組交接班、車間生產調度會、廠級生產調度會在布置生產工作任務的同時,同步研判各項工作的安全風險,落實安全風險管控措施;強化企業主要負責人結合本企業實際,全面掌握安全生產各項工作情況,親自調度,確保生產經營活動的安全風險處于可控狀態。

企業通過公告當天的生產運行狀態和可能引發安全風險的主要活動(如:生產裝置幾套運行幾套停產,是否有特殊作業及種類、次數,是否存在檢維修及承包商作業,是否處于開停車、試生產階段等),由企業主要負責人承諾當日所有裝置、罐區是否處于安全運行狀態,安全風險是否得到有效管控。

風險研判重點內容包括:

1.生產裝置的安全運行狀態。生產裝置的溫度、壓力、組分、液位、流量等主要工藝參數是否處于指標范圍;壓力容器、壓力管道等特種設備是否處于安全運行狀態;各類設備設施的靜動密封是否完好無泄漏;超限報警、緊急切斷、聯鎖等各類安全設施配備是否完好投用,并可靠運行。

2.危險化學品罐區、倉庫等重大危險源的安全運行狀態。儲罐、管道、機泵、閥門及儀表系統是否完好無泄漏;儲罐的液位、溫度、壓力是否超限運行;內浮頂儲罐運行中浮盤是否可能落底;油氣罐區手動切水、切罐、裝卸車時是否確保人員在崗;可燃及有毒氣體報警和聯鎖是否處于可靠運行狀態。倉庫是否按照國家標準分區分類儲存危險化學品,是否超量、超品種儲存,相互禁配物質是否混放混存。

3.高危生產活動及作業的安全風險可控狀態。裝置開停車是否制定開停車方案,試生產是否制定試生產方案并經專家論證;各項特殊作業、檢維修作業、承包商作業是否健立并完善相關管理制度,作業過程是否進行安全風險辨識,嚴格程序確認和作業許可審批,加強現場監督,危險化學品罐區動火作業是否做到升級管理等;各項變更的審批程序是否符合規定。

4.按照安全風險辨識結果,重大風險、較大風險是否落實管控及降低風險措施;重大隱患是否落實治理措施。

五、隱患排查治理

企業根據《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》(安監總管三〔2012〕103號)和《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準》(安監總管三〔2017〕121號),建立隱患排查治理工作責任制,完善隱患排查治理制度,規范各項工作程序,實時監控重大隱患,建立隱患排查治理的常態化機制。

(一)隱患排查方式

1.日常隱患排查,是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查,以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。

2.綜合性隱患排查,是指以保障安全生產為目的,以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點,各有關專業和部門共同參與的全面檢查。

3.專業性隱患排查,是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。

4.季節性隱患排查,是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查,主要包括:

(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點;

(2)夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點;

(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點;

(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

(5)重大活動及節假日前隱患排查是指在重大活動和節假日前,對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查,特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

(6)事故類比隱患排查是指對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。

(二) 隱患排查頻次確定

1.裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時,涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時,宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。

2.基層車間(裝置,下同)直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。

3.基層車間應結合崗位責任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總;基層單位(廠)應結合崗位責任制檢查,至少每月組織一次隱患排查。

4.企業應根據季節性特征及本單位的生產實際,每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查;重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。

5.企業至少每半年組織一次,基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查,兩者可結合進行。

6.當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時,應舉一反三,及時進行事故類比隱患專項排查。

7.對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的,可依據實際變化情況確定排查周期,如果發生變化,應及時進行隱患排查。

(三)隱患排查內容

根據危險化學品企業的特點,隱患排查包括但不限于:安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝、設備、電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、儲運系統、公用工程、消防系統等。

(四)隱患治理與上報

1.隱患級別

事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性,分為一般事故隱患和重大事故隱患。

(1)一般事故隱患,是指能夠及時整改,不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患,可按照隱患治理的負責單位,分為班組級、基層車間級、基層單位(廠)級直至企業級。

(2)重大事故隱患,是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患,應依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準》(安監總管三〔2017〕121號)判定。

(五)隱患治理

1.企業應對排查出的各級隱患,做到“五定”,并將整改落實情況納入日常管理進行監督,及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。

2.對一般事故隱患,由企業(基層車間、基層單位〈廠〉)負責人或者有關人員立即組織整改。

3.對重大事故隱患,企業要結合自身的生產經營實際情況,確定風險可接受標準,評估隱患的風險等級。

4.重大事故隱患的治理應滿足以下要求:

(1)當風險處于很高風險區域時,應立即采取充分的風險控制措施,防止事故發生,同時編制重大事故隱患治理方案,盡快進行隱患治理,必要時立即停產治理;

(2)當風險處于一般高風險區域時,企業應采取充分的風險控制措施,防止事故發生,并編制重大事故隱患治理方案,選擇合適時機進行隱患治理;

(3)對于處于中風險的重大事故隱患,應根據企業實際情況,進行成本—效益分析,編制重大事故隱患治理方案,選擇合適時機進行隱患治理,盡可能將其降低到低風險。

5.對于重大事故隱患,由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括:

(1)治理的目標和任務;

(2)采取的方法和措施;

(3)經費和物資的落實;

(4)負責治理的機構和人員;

(5)治理的時限和要求;

(6)防止整改期間發生事故的安全措施。

6.事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息:隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等,也應歸入事故隱患檔案。

總之,構建風險分級管控與隱患排查治理體系,是基于風險的過程安全管理理念的具體體現,是實現事故關口前移的有效手段。在安全生產管理實踐中,基于行業特點,不同的人員對于如何有效構建雙重機制肯定會有觀點和技術路線的碰撞;以上僅上個人觀點,供各位讀者參考和批評指正。

筆者:郝軍,現任中國化學品安全協會副總工程師,高級工程師,國務院安全生產委員會安全生產專家咨詢委員會應急專業組專家,國家第四屆安全生產專家組技術支撐組成員,第五屆安全生產專家組專家,第一屆國家職業衛生專家,全國安標委化學品分標委委員,中國石油和化學工業聯合會行業安全生產專家,中國煤炭學會科學傳播專家團隊專家。